※(NBA選手流川×高校の現代文教師三井の未来設定です)

あの男は自分を常に「センパイ」と呼んでいた。

まるで明治文豪が著した名作の冒頭パロディのような一文が頭にふっと浮かんで、三井は誰にも気づかれないほどの小さな笑みを浮かべた。

大学の頃、教職課程単位取得の為に母校である湘北高校に行ったときに現代文の授業で教えた小説の一節だ。

そんな昔の事を思い出すのも、このエアメールを送ってきた男のせいだろうか。まあ、明治文豪の作品中で『私』と『先生』が出会ったのは鎌倉の海岸だが、自分たちが出会ったのは、鎌倉にはほど近いが海には全く関係のない年季の入った体育館ではあった。

羽田空港までの列車に揺られながら、三井はエアメールの中に入っていた便箋を広げた。センパイへ、から始まった簡潔な文章と、ともに封入されていたアメリカまでの航空券。手紙で送る前に、来れますかだとか予定だとかを国際電話でもメールでも事前確認ができるだろうと思うのだが、そういう確認もなしに送ってくるところがあの仏頂面な後輩――……流川楓らしい。

もし、三井の予定が合わなかったらどうするつもりなのだろう。だがそんな流川の突然の訪米の誘いに、何とか休みをやりくりして駆けつけてやろうとする自分も自分だとは思う。あの頃から今でも、あの男の『お願い』に結局は弱いのだ。

流川からの唐突な誘いは今回が初めてではない。最初はパスポートや変換用コンセントやらを大慌てで用意したり、現地の税関で慣れない英語に冷や汗をかいたりしたが、回を重ねてしまうと国境を越える貫禄と余裕が出てくる。それに海外でホテルに泊まって……というひとり旅ならまだしも、空港に着いたら自分をいつまでも「センパイ」と呼ぶ後輩が待っていて、空港から後輩の運転する車で彼の自宅まで送り届けてもらえるフルコースプランだ。

特に自分が英語をしゃべらなくても、流川がなんとかしてくれる。そんなこんなで、普通の人が『ちょっと北海道まで出張に……』のような気軽さで、今回も三井は何の気兼ねもなく、流川が手配した航空券で、流川が手配した便に乗り、その飛行機は流川の待つ空港へと飛び立っていったのだった。

「よう」

「……どーも」

沢山の人と出会いと別れが行きかう空港内。感動と感涙の再会……のような雰囲気はまるでなく、流川と三井はまるで昨日も会っていたような雰囲気で言葉を交わした。日本とアメリカという長距離に引き離された恋人同士ならともかく、男同士の先輩後輩なんてこんなものだろう。それでも自分が転がしてきたスーツケースに手を伸ばしてエスコートしてくれるほどには、この男も大人になったのだろうと三井は思った。駐車場までの道のりを歩きながら、流川が振り向く。

「どこか寄る?」

「いや、特にねーな。エコノミーで身体バッキバキになってるし、早くお前の家ついて寝転びてえ」

「りょーかいす」

左ハンドルと右側通行。渡米した時に何回も見ているはずなのに、毎回日本の街並みとまるで逆方向に走る車に少しだけ心が浮ついてしまう。助手席の窓ガラスから外を見ていると、左頬あたりに視線を感じる。勢いよく流川の方を向くと、いつもの仏頂面でハンドルを握りながらしらばっくれたように前を向いていた。

「今、なんか見てたろ。オレのこと」

「見てねー」

「ウソだ!なんか笑ってたろ!空気で分かんだよオレは!」

「……笑ってねー」

「やっぱり笑ってたんだな」

「別に……毎回空港から帰るとき、センパイが子供みてーにはしゃいでるなとか思ってない」

「思ってるじゃねーか!」

三井が大げさにまくしたてると、流川は前を向いたまま少しだけ唇を緩ませる。その仕草が彼にとって『笑っている』という感情表現だと気づいたのは、高三のインターハイが終わって秋が深まったころだった。

そういえば、と三井は思い出す。

「今回もやさしい三井センパイがお前にたくさんお土産を持ってきてやってるぞ、喜べ」

「うす」

「それだけかよ!まあ、いいや。今回はちょっと懐かしいモンもあるんだぜ」

「……何?」

「気になるか?」

流川にしては珍しく、食いついた反応を見せる。それに少し優越感を覚えて、三井は小さく鼻を鳴らした。

今回は実家で偶然見つけた、とある古びた缶箱を旅の御供に連れてきていた。

サイズとしては文庫本程度の小さなブリキ缶。実家の大掃除を手伝わされた際、机の引き出しの奥から偶然出てきたのだ。

経年劣化で少し錆びつき始めたその中には、湘北高校の学章と学ランのボタン、そして古ぼけた新聞の切れ端や諸々が中に入っていた。他人から見たらただのゴミのようなモノで、捨てられてしまいそうなそれも、三井にとっては思い出深いものだ。きっと流川にとっても、おそらく。……いや、たぶん……。いや、どうだろうか……。

流川にとっても思い出深いものだと思って持ってきたはいいものの、この男の事だ。すっかり忘れていて「……ナニコレ」なんて言われたらどうしよう。別にそれはそれで笑い話になるはずなのに、どこかその想像をすると心が微かにきゅっと締め付けられる。自分だけが大切にしていた思い出で、流川にとっては忘れられるほどの出来事だったんだと気づかされるのが悔しいのか、それとも……。

「センパイ、ちょっと休憩していいすか」

「……ん?あ、ああ。悪い、ぼーっとしてた。いいぜ」

夕刻に近づき、規模も小さくあまり人気もないレストエリアに駐車すると、流川がシートベルトを外して首をぐるりと回した。

「悪いな、試合前のNBAプレイヤー様に運転させちまってよ。疲れただろ?」

「試合は二日後だし、問題ない。あともう少しで家にも着くし」

それならどうしてここに停まったんだろう。三井が問いかける前に、流川が口を開いた。

「その、『懐かしいモン』ってやつ、何すか」

「……オレがさっき言ったやつか?」

「そう」

「いや、別にちょっと大袈裟に言っただけで、お前からしたら特に懐かしくもなんともないかもしれないし……家に帰ってからでもいいだろ」

さきとは打って変わって、流川が覚えていなかったら……という気持ちからなんとなく消極的な気持ちになってしまう三井に、流川は畳みかけた。

「今、見てーっす」

「ま、まあ良いけどよ……」

三井が背負ってきたバックパックから取り出した古びた缶箱を取り出す。流川が小さく首を傾げた。「……ナニコレ」と言われる先ほどの悪い想像が脳裏によぎる。しかし、ここまで出してしまったなら仕方ない。三井は意を決して箱のふたを開けた。がらくたやゴミに見えるそれら。

「………………」

「は、はは……年季入ってるよな。こんな……さ、大掃除で見つけてな、つい……その……」

「……せんぱい、」

「いや、オレも今まで忘れてたんだけど、偶然見つけたからお前をからかういいネタになるかなってノリで持ってきただけで、よ……」

流川の顔が怖くて見られない。もし、何も覚えていないような顔をしていたらどうしよう。三井はおそるおそる、ゆっくりと流川の顔を見上げた。

流川の表情は、三井が想像していたものと全く違っていた。

嬉しいような、切ないような、懐かしいような、泣きたいような……そんな色々な感情をぎゅっと全部押し込めたように、眉根を寄せているのに、口元は小さく弧を描いている。この後輩とおおよそ十年以上の付き合いになるが、そんな表情をしている流川を見るのは初めてだった。

「流川……?」

「コレ、こんなの……取ってたんすか」

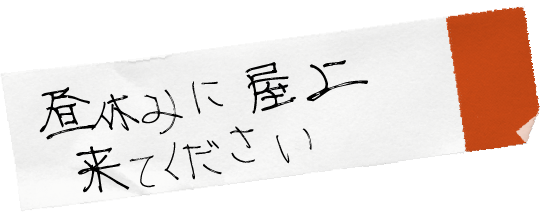

流川が指先でつまみ上げたのは、よれよれになった小さい付箋だ。

『昼休みに屋上来てください』なんて汚い字でかかれたそれは、十五歳だったこの後輩が書いたものだった。

「お前、覚えてるのか……?」

「当たり前。これ、オレが書いたやつでしょ」

「そ、そーだよ!ロッカーに貼られてて、こんな軽い果たし状あるかよって思ったんだよな」

朝練が終わったあと、三井が部室の自分のロッカーを開けるとこんなふせんが内扉に貼ってあったのだ。改まった流川からの呼び出しなんて、いったい何なんだろう。インハイも終えて、二学期が始まってからはワンオンの練習もほぼ毎日二人でしていたし、もう自分の中では勝手に許されていると思ったけれど、やっぱり流川はまだ体育館襲撃の事を根に持っていたのだろうか。なんて考えていたら、午前中の授業は全く集中することができなかったのだ。

「果たし状じゃねー」

「いや、でもよこんな付箋貼られてたら、誰でもそう思うだろ!おかげで午前中の授業まったく頭に入らなかったんだからな」

「フツーにしてても別に頭に入ってるわけじゃねーでしょ」

「ぐ……」

そう、特に普通の日でも授業を真面目に聞いているかといわれると、そうではなかったので流川の『(仮)果たし状』は三井の授業態度にそこまで影響は及ぼしていなかった。けれども、やはり指定された屋上に向かうときの足取りは、なんとなく重たくなったものだ。

「で、殴られる覚悟して屋上行ったら、まさか映画の優待券を渡されるとは思わなかったんだよ」

「……父さんが知り合いから沢山もらって、お前にもやるって言われたから。あと……二枚しかなかったから。部室で言うと面倒なことになると思った。どあほうとか」

「桜木か。確かに『オレによこせー!ハルコさんと一緒に行く!!』なんて言いそうだよな」

「そー」

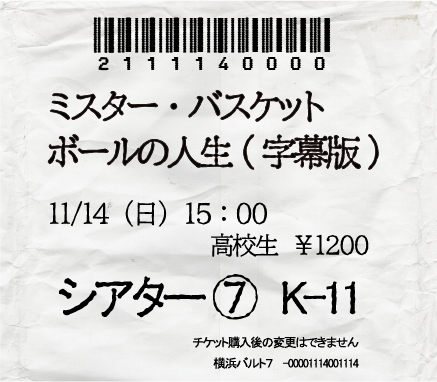

「それで、見たのがコレっていうな」

すこし皴のついた映画の半券をぺらりと揺らしながら、三井は懐かしそうに笑った。

「せっかく横浜まで来たし、今日はバスケと関係ないことしようぜ……って言ったのに、結局バスケの映画見てるっていう本末転倒なことしたよな」

「でも面白かった」

「そーだな、下手なアクション映画みるより、コレを見てよかったと思うぜオレも」

流川が、薄桃色の切符を手に取る。

「コレ……ユニフォームの日の」

「そうだよな、偶然十一月十四日で、しかも発券番号?てのも1114……てお前とオレの背番号が二つ並んでるのが凄すぎたよな」

「センパイ、これ使うの勿体ないって言ってもう一回切符買った」

「こんな偶然?奇跡みたいな切符が自動改札機に回収されるのなんかイヤだったんだよ……懐かしいな」

三井にとっては未だ身近にあるローカル電車も、太平洋を挟んで遠く離れたこの地でバスケットの頂点を目指す流川にとっては、この切符自体が懐かしいものなのだろう。じっと切符を見つめる流川を眺めながら、そんなことを思う。

「この新聞は……」

「ああ、それな。インハイの時のやつだろ」

「何で破れたんだっけ……」

「それさ、オレ達も全員取材受けただろ?なのにさ、赤木だけがインタビュー載せられててよ……悔しいよな、いっそここだけ破っちまうか!なんて冗談言ってたら風が吹いてきてビリッて本当に破れちまったやつ」

「……思い出した。本当に破れたってセンパイが大爆笑してた」

「破れたあと、あんま覚えてねえんだけどココに無いってことは、まあいいかってなったんだろうな」

「ゴ……キャプテンの言う事なんて大体わかる。『次の代に全国制覇の夢を託す』とか言ってる」

「はは、違いねえな」

最後に残ったメモの切れ端に貼られたシールを、三井が取り出す。

「これも懐かしいだろ?オレがこのロゴ入った粉ドリ用のボトル欲しくて。はがきに30点分貼って送ったら全員貰えるってやつ……」

「覚えてる。これ、オレがあげたやつ。『はがきに貼んなくちゃいけねーのに、なんでお前メモに貼り付けんだよ』て怒られた」

流川が思い出しながらあの頃と同じ不本意そうな顔をするので、三井は思わず吹き出してしまう。

「だってよお、はがきに貼んなくちゃいけないのにすげえ粘着力でひっついてっから、全然取れなかったんだよ」

「その次からはセンパイのロッカーに貼るようになった」

「そーそー。懐かしいな……結局30点集まって、貰えたんだよなアレ。たぶんまだ実家にあるぜ」

「先輩、見かけによらず物持ちいいすね」

「まあな。でもいらねーモンは卒業式終わったら全部捨てちまった。成績表とかよ、いの一番に燃やしたぜ」

「オレも多分すぐ捨てた……と思う」

高三のインハイ前、同じく赤点常習犯で補習を受けさせられたことを思い出す。あの頃は嫌で嫌で仕方がなかったテストも、今となっては懐かしさの方が強い。

しみじみと三井が学生時代を思い返していると、流川がじっと一点を見つめて、黙り込んでいることに気づいた。そういえば、ここに駐車したのも流川が少し休憩したいと言ったからだった。

懐かしい物を見て思い出話に花を咲かせるのはよかったが、少し疲れてしまったのかもしれない。テイクアウトでコーヒーでも買ってこようか、と三井が外にあるレストハウスを眺めた時、流川がゆっくりと口を開いた。

「いらないものは捨てるってことは。センパイ……この思い出のこと、こんなの残すくらい大切に思ってたってことすか?」

「……え?」

「オレの書いた付箋、とか……こんなの残してるってことは。そういうコト……すか?」

「それ、は……」

そうに決まってるだろ。オレの輝かしい青春時代の思い出だからな。

なんて軽く笑って返せるはずの言葉が、のどに詰まる。流川の表情に、何かの感情をぐっと堪えたような流川の瞳に、射抜かれる。冗談で軽くあしらえないほど、運転席の流川の様子がいつもと違って見える。

「昼休み……屋上に来てって言った時。オレも午前中の授業、全然集中できなかったし、いつもならすぐに寝るのに一回も眠くならなかった。父さんに貰った映画の優待券は、本当は二枚だけじゃなくてもっと貰ってた。けど、部室で本当のこと言うと、センパイは皆を誘って、全員で行こうって言うと思ったから、屋上で二枚しかないから……ってウソ、ついた」

「流川……?」

「センパイと二人で映画、見れて……嬉しかった。オレもこの時の映画の半券、今でも持ってる。切符の連番のやつも、すごいって思った。オレとセンパイの番号が並んでて嬉しかったし、それを記念に取っておこうって違う切符買いなおすセンパイ見て、また嬉しくなった」

ずいぶん西に傾いた太陽が、レストハウス全体と車内をオレンジ色に染める。

「センパイにシール渡したら喜ぶと思って、このスポドリばっかり飲んでた。シール渡すたびに褒めてくれたから」

「それ、って……」

「センパイが喜ぶと、オレも嬉しかった。……違う、過去形じゃねー。今でも、そう。あの頃からずっとセンパイのことが好き、だから」

「る、かわ…………」

運転席からゆっくり伸びてきた手に、腕をやさしく掴まれる。三井が拒めばすぐにほどける力で皮膚が触れ合う。手のひらからじんわりと伝わってくる流川の熱を、振りほどけない。いや、振りほどきたくないと思っている自分が居る。

「オレが来てって言えば、アメリカに来てくれる。でも、それはタダで来れる……とか、本場のバスケが見てえとか、そういう理由だろうなと割り切ってた。そうじゃねーと……変な期待したら、こういう関係も無くなったらって思うと、このまま仲の良い後輩でいるのも良いんじゃねーか、って。でも、アンタがこんなの、大事にしてるって知って……堪えきれなくなった」

「……っ…」

「センパイ、好きです」

まるで高校生の告白のようなセリフが車内に響いて、三井は小さく震えた。それは寒さでも恐怖からでもない。心の高揚が身体に伝わったような震えだった。

さっき、流川がこのガラクタみたいな箱の中身を覚えていなかったらと心が小さく痛んだのは、自分だけが覚えていて悔しいとかそういう気持ちじゃない。流川にも、自分と同じようにこの一緒に過ごした日々が大切なものだったと思っていて欲しかったから。もし覚えてくれていなかったら、とても寂しいから。

今、やっと自分の気持ちが分かった。

流川と同じ感情を自分が共有したくて、はるばるこの古ぼけたブリキ缶は太平洋を渡ってきたのだ。そう答えが出ると、三井の出す返事はもう一つしかなかった。

「……おれ、も……す、き……だ」

瞬間、やんわりと握られていた腕を強く引かれ、運転席の方へと重心が傾く。あっと声を上げる間もなく、三井の身体は流川の両腕に固く抱きしめられていた。

高校の頃からどんどん差がついた身長差、一切の無駄がない筋肉に包まれた厚い身体。ほのかに香る石鹸の匂いだけは変わらない。そんな男が、誰よりも愛おしくなる。きっと気づいていなかっただけで、自分はずっと、この後輩の事が好きだったのだと今なら思える。

抱き寄せられたままゆっくりと見上げると、流川の瞳と視線がぶつかる。そっと頬に添えられた手に導かれるように、瞼を閉じる。微かに震えた唇が触れ合って、それだけで心臓がぎゅっと掴まれたみたいに心拍数が上がっていく。

告白の仕方といい、答え方といい、キスの仕方といい、まるで本当に高校生に戻ったみたいだ。

でも、それでいい。きっとあの頃からずっと自分たちはこうなりたかったはずだから。

高校生のような初々しい恋から、二人でもう一度はじめたい。

肩に額を擦り付けて、まるで懐いた猫のような仕草をしながら、流川がぽつりと呟いた。

「……なんか、夢みてー」

「夢かどうか、ほっぺたつねってやろうか?」

「いや、センパイの頬をオレがつねるから、痛いかどうか教えて」

「何でオレなんだよ!」

抱きしめあいながら、二人で肩を震わせて笑う。

「……つぎにアメリカ来てくれる時、ファーストクラス……は無理だけど、ビジネスクラスなら何とか……」

おそらく、先に三井がエコノミーで身体がバキバキに凝ったという言葉を思い返したのだろう。流川がもごもごと言いかける口を、三井は唇で塞いだ。滅多にみられない流川の驚いた顔が超至近距離で見えて、してやったりといった気持ちになる。

「ばぁ~か。いいんだよエコノミーで。……バキバキに凝った身体、お前の家のベッドで癒してくれんだろ?」

「…………まだ付き合って五分も経ってないのにいきなりスケベすぎ……」

「はあ!?そう捉えたのはお前だろーが!俺は!毎回長旅で疲れたオレの身体をマッサージしろって言ってんだよ」

「……なんだ、そーゆーコト」

「ちょっと残念がってるお前の方がスケベじゃねーかよ」

日本とアメリカ。広い海を越えた二人の関係。

これからきっと、流川を訪ねて増えていく航空券の半券もこの『大切な思い出』のブリキ缶の中に積み重なっていくのだろう。

三井はそんな未来を想像しながら、小さく微笑んだ。

END

(あとがき)

去年、はじめて書いたるみつをそのまま再掲しました。

いま読み返すと、稚拙な所も多く恥ずかしさもあるのですが、あの頃なりに、一生懸命彼らの幸せを願って書いたことも一緒に思い出せて、なんだか原点回帰できた気がします。

長い話を、ここまで(しかもあとがきまで)読んでくださり本当にありがとうございました。

余談ですが……ちなみに2021年のるみつの日は、ネップリでこのようなポストカードと、コンビニプリントの折本とセットで配布しました。懐かしいです……笑